最近の新聞に作家の町田康さんがハラスメントについて短いエッセイを書いていた。そのエッセイを読んでわたしが感じたことや考えたことなどを書いてみたいと思う。

ハラスメント。今の時代、コンプライアンスにハラスメントにどうのこうの、ととにかく相手を不快にしないことに社会全体が重きを置くようになってきた。その結果、パワハラ、カスハラ、モラハラ、マタハラなどのハラスメントをしてはいけません、という社会的な意味での基本的な合意が出来上がりつつある。

でも、町田さんも言うように、「ハラスメント」という言葉は輪郭が曖昧で、どこからどこまでがハラスメントなのだろうと思うことがよくある。でも、あまり難しく考える必要はないのかもしれない。カッチリとしたその言葉の定義について考えなくても、単純に相手を不快にさせることがハラスメントだと考えてしまえばそれだけで事足りると思うからだ。

「相手を不快にさせてはいけません。嫌な思いをさせてはいけません」ということか。たしかにそれはごもっともなことで、それに対して何やかや反論しようものなら、そのこと自体が叩かれるご時世だ。だが、わたしは何かこの今の時代の流れがやりすぎではないかと思う。

かなり前に、電車のボックス席(それも向かい合って4人が座れる席)に一人の高校生の女の子が座っていた。とそこへ中年の男性のサラリーマンが新たに3人乗ってきてそのボックス席に座っていく(残り3席のところへ座ろうというわけだ)。が、その女の子の隣には誰も座らない。それで、不自然なことに、余って座れなかった1人の男の人はその近くの別の席へと座ったか、立っていたかしていた。で、その状態で1つの席が不自然に空いたまま、次の駅に着いた時に女の子が電車から降りた。すると、その女の子の隣に座らなかった男性が一緒の2人のところへまた戻ってきて、そのボックス席に座り直しながらこう言う。「自分が隣に座ったらおじさんたちに囲まれた形になってしまって完全なセクハラになるよね。特に隣はダメだよね」と。それを聞いていたら、おじさんたちが囲むようにして女子高校生の近くや隣などに座るだけでセクハラになるのか!!、とすごくびっくりした。そのおじさんは、相手が不快に思うかどうか分からない状況であっても予防線を張って、自主規制をしている。

こういう調子で、相手を傷つけないように、不快にさせないようにとしていけばいくほど、みんなが神経過敏になっていき、ほんの些細なことであっても、「それは○○ハラです」とクレームをつけるようになっていくと思う。それでなくても、みんな一日中、ほぼほぼ画面を見て神経過敏になってセンサーを研ぎ澄ませているのだから、ハラスメントの境界線はどんどん下がっていくだろう。

となると、この世界や社会を完全な無風の温室や無菌状態にしなければならなくなる。そうなったら、何も言えなくなる。言葉を発するということは誰かを傷つける。誰も傷つけない言葉などないと思う(多くの人を傷つけない言葉はあっても、すべての人を傷つけない言葉はない)。たしかに「空は青い」とか「この洋服は値段が高い」といった事実関係を説明する言葉なら問題はないだろうけれど、少しでも踏み込んだことを言おうものなら、「それ、ハラスメント」と言われて黙らされてしまう。それに世間一般で言うところのほめ言葉の「すごいね」「素晴らしいね」という相手を肯定的に評価するような言葉もそれをねじ曲げて受け取られてしまえば「あなた、そう思っていないでしょう? 思ってもいないのにそういうことを言われると本当、不快ですし、自分がダメだと言われているようですごく傷つきます」ともなりかねない。かと言って、黙って無言でいたらいたでまた「あなたはさっきからずっと黙っていますね。そうされると、すごく気持ちが重くなって不快です」となってしまう可能性もある。

さらには、それが極端なまでに過敏で神経質な感じになっていくと「あなたが今、わたしの目の前にいることが不快です。いなくなってもらえませんか」となり、ただそこにいるだけでハラスメントとなる。もちろん、生理的に受け付けない人というのはそれぞれあるし、嫌いな服装や雰囲気もみんなある。攻撃的で反社会的な雰囲気や服装を多くの人は好まないからそういった人たちはいるだけでハラスメントとなってしまう。いや、善良で穏やかな人を見ると不快で仕方がないという人もいるだろうから、普通の感じであっても一部の人にとってはハラスメントとして感じられる。

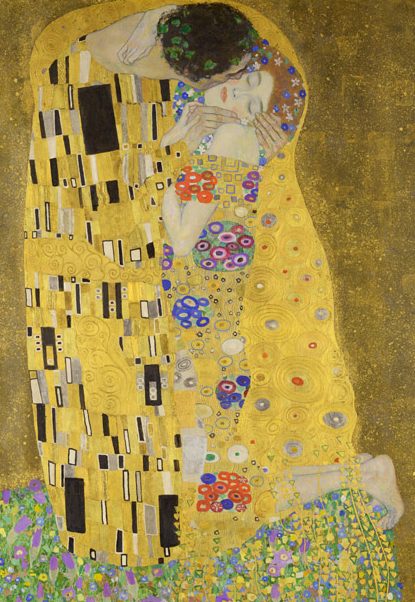

わたしの場合には、高校生の男女がグループで楽しそうに話をしていたり、若いカップルが街中で手をつないで歩いているだけで、もう既に不快であってものすごいハラスメントだ。その状況を長時間見ていなければならないとしたら耐えられないほど不快になって怒りで気が狂いそうになる(それ以前にわたしは頭がおかしいですけど)。彼らにわたしへの悪意が微塵もないことは言うまでもなく分かっている。わたしに「自分たちはこんなに楽しいんだぞ。お前、ぼっちでダメだな」と言っていないことも重々承知はしていて頭の中では理解している(つもりだ)。でも、彼らの姿を見るとわたしはダメなんだ。不快で仕方がなくなっておかしくなってくる。

そういうことなら、わたしも同じようなことを他の人にしてしまっているようで、わたしが茶髪にしてさらに男としての磨きをかければかけるほど、同性からの「お前、何なんだよ。調子に乗ってんなよ。うざいんだよ」という厳しい視線を感じるようになった。そう、わたしは彼らにとっては何もしなくても、そこにいるだけでハラスメントだ。つまり、存在自体がハラスメント。って、そういうことを隠さずに書いてしまっているこの文章自体も、人によってはわたしが調子に乗っているようにしか見えなくてハラスメントになっている可能性も十分にある。

っていうか、「あなたの存在そのものが、いることがハラスメントです」ということになって、言われたらどうしろと? そうなったら、「あなたがわたしにハラスメントだと言っていることがわたしにとってはハラスメントです」と言い返せばいいのだろうか。巷に増えてきたハラスメントの中でも、自分に対して「ハラスメントだ」と言われること自体がハラスメントとなれば、ハラスメントハラスメントになる? モラハラなどのように略して「ハラハラ」となりますか。

もっともハラスメントについて重要だと思うことは、それをハラスメントだとジャッジする権限が誰にあるのかということではないかと思う。と来れば、一般的な社会通念や社会常識などが登場してくるのは言うまでもない。ある人が「わたしはこの人からハラスメントを受けました」と被害を申告した時に、その具体的な訴えの内容が世間のいわゆる普通から逸脱していて問題がある時にはそれはハラスメントとなる。常識的にはそうなるだろう。でも、先にも書いた通り、わたしにとっては高校生や若い人たちが男女で楽しそうにしているだけでハラスメントだ。不快だから、そうやって楽しそうにしているのを正直なところやめてほしい。けれども、そんなことを言ってもダメなのは分かり切っている。一言、「あなたが街中など人が多い所へ行かなければいいだけのこと。それが嫌だったら老人ばかりの田舎にひきこもるか、山奥や無人島で一人で暮らせばいい」と反論されて終わるのが関の山だ。

人が二人以上いれば、必然的に何らかのハラスメントが起きる。それは避けられないことだ。うーん、そうなると1億総孤立化、孤独化化画でも実行しないと厳しいだろうなって思う。みんな一人になる。一人になって、おのおの孤独に孤立して生きる。そうすれば誰からもハラスメントを受けることはないし、同時に自分が誰かにそれをしてしまうこともなくなる。人との関係性があることでハラスメント云々といったいろいろな問題が起こるのだから、「みんな一人になろうよ。一人で生きようよ」というのが最も的確な処方箋ではないかと。

そこまで徹底しなくても、できそうなこととしては自分と相手との間に境界線を引くという方法もあることにはある。線を引いて、ここからここまでがわたしの領域でここからはあなたの領域と明確に切り分ける。そうすれば、自分も相手もそれぞれお互いの領域に土足でズカズカ踏み込むことができない。その結果、安全に他者と付き合うことができる。でも、それは安全第一そのもので、とにかく何を置いても相手を傷つけない、自分が傷つけられたくない人にはいいと思うけれど、腹を割って話をすることができない。かしこまった感じになってしまって、本当の友情を築いたり、パートナーと深い信頼関係を築けないのではないかと思う。まぁ、これも好きずきで人との近すぎる関係が好きではないという人には向いているかもしれない。「親しき仲にも礼儀あり」でいつも相手との境界線を意識しながら、相手を傷つけないようにと探らざるをえない。

母が最近わたしに教えてくれたことでこんな話がある。昔はおせっかいなおじさんやおばさんがいたものだけれど、今はもういなくなったという話。他にも子どもたちの世界には近所にガキ大将がいたらしく、今はそういう子もいないよね、という話もしてくれた。

そのおせっかいな感じのおじさんやおばさんはいろいろな場所で他の人に話しかけては話を弾ませていたようだ。今、都会に限らず、知らない人が話しかけてくることなんてまずないから、不審者だと警戒されるだろう。それに相手からそう思われなかったとしても、年齢、職業、住所、経歴、家族構成、婚姻歴、持ち家の有無など聞かれたら今の多くの人はうっとうしく感じる。ましてや、仕事をしていない荒れた生活をしている人が渥美清演じる寅さんのような人から「ちゃんとやらないとダメだぞ」と言われようものなら「そういうことを言われたくねーよ」と不快になるだけ。

でも、そういうおせっかいな、人の世話を焼こうとするおじさんとおばさんが昔はいたから、あまりみんなが孤独感を感じていなかったのではないかとわたしなどは想像してしまうのだけれどどうなのだろう。たしかにうざいと言えばうざい。うっとうしいし、過干渉と言ってしまえば過干渉で、相手との境界線なんてあってないような状態と言っていい。けれど、こうして世の中が合理的になって研ぎ澄まされて殺伐としてくればくるほど、その当時のおじさんやおばさんの存在が尊く思えてくるから不思議なものだ。

それと同じように近所のガキ大将も日常的に暴力をふるっていただろうし、パワハラも日常茶飯事だったはず。でも、どこかほのぼのとしてあたたかい。その頃にはまだ生まれていないわたしは当時を想像することしかできないけれど、今の人のように孤独感を感じてはいなかっただろうなと思う。

戦後の日本人は日本を復興させようと懸命に努力をした。自分たちが一生懸命に働けば国が発展して豊かになっていくから、未来の子どもたちにそれを残していくことができる。未来は明るい。日本の明るい未来をつくっていきたい。そのためにも頑張るんだ。そう先人たちが懸命に築き上げてくれた結果がこの今の日本という国。

国が豊かになって物質的に満たされれば、精神的にも満たされて幸せな社会になる、はずだったのに、今、外へ出かけるとみんな一様につまらなそうな、不満そうな、怒ったような顔をしている。そして、現代文明の知恵が結集してできたスマホの小さな画面ばかりを食い入るように見つめている。基本的に人とは関わろうとしないで、自分のまわりに高くて頑丈な壁を築き上げていて、中へは人を入らせようとしない。

おそらく、ハラスメントという言葉を使って相手を咎めれば咎めるほど、ますます自分がハラスメントだと感じることが増えていく。もちろん、中には悪質な犯罪に近いものなどもあるから一概にハラスメントを訴えることが問題だと言うつもりはない。でも、みんながあれもこれもどれもハラスメントだ、ほとんどのことがハラスメントだ、というまさに自意識過剰で過敏極まりない傷つきやすすぎる感じへとさらに進んでいったら、ほぼすべてのことがバイキンのようにハラスメントになりかねないのではないかと。たとえるなら、殺菌、除菌のようにきれいにすること自体は悪いことではなく必要なこと。しかし、逆にきれいにし過ぎると今度はその過剰なまでにきれいな環境でしか生きられなくなってしまう。そう、無菌状態の言ってみれば無菌室でないとやっていけなくなるのだ。そこにちょっとしたウイルスや菌などがやってこようものなら、たちまちその人は病気になってしまう。実際、わたしの家族の一人が昔、カウンセリングに通っていたことがあったのだけれど、カウンセラーが優しく話を聞いてくれるせいなのか、カウンセリングに通う前よりも家族にいらついて怒ることが増えていたようだった。死ぬまで天国のようなパラダイスや無菌室で暮らしていけるならそれでいいだろうけれど、実際それは難しい。多少は波風、バイキンなどがあるのが普通のことだからだ。

それと「ハラスメントだ」と訴えることは相手を非難して攻撃することでもある。バイキンはたしかに殺さなければ、きれいにしなければ自分に害が及ぶ。でも、そのバイキンからしてみたらそう訴えられること自体がハラスメントだ。そうなってくると、「これはハラスメントだ」「いや、ハラスメントではない」と言い争いになって口論になるか、あるいは「ハラスメントだと言われることがハラスメントだからやめてほしい」などと収拾がつかなくなってくる。

「ってかさぁ、こういうことをぐだぐだ偉そうに俺は分かっているんだぞみたいに書いていること自体がわたしにとってはハラスメントで不快だからさぁ。やめてもらえる?」とか言わないでほしいですけど、もちろんそういうことをわたしに言ってくることもわたしからしたらハラスメントなわけでして。となれば、一億総孤独の総孤立を目指しましょう? いやいや、ふざけなさんな。そういうことを言うこともハラスメントだよ。

ぐちゃぐちゃしてきた。どんなことでも不快にさせたら、不快に思われたらハラスメント。生きづらい世の中になってきましたよ。社会を無菌室にする運動をしましょうか。やめとけ、やめとけ。バイキンも必要だからさ。

変な人。

普通ではないと思う。

わたしが思っていることを言うとみんなひく。

そして、目の前にシャッターを下ろされて、

まさに閉店ガラガラ~。

わたしは気が付くと蚊帳の外。

なぜなら、今、大人気の

カヤノソトボーイズの2期生の瞑想担当だから。

最近、瞑想してないけど。でも、瞑想担当なんで。

そう、なんか浮いてるの。

この世界、日本という社会から。

わたしは何だかんだ生きづらい人生を送ってきた。

「もっと苦しくてつらい人はいっぱいいる。

お前のは大したことないだろ」、と言うやついるけれど、

苦しさ、大変さ、生きづらさはその人が感じていること。

その人の苦しさを分かっているのはその人だけ。

気が付いたら職歴ゼロ、社会経験ゼロの立派なメンヘラのおじさん。

わたしはしゃべんないほうがいいと思う。

しゃべるとその見た目にあまりにもギャップがありすぎるから。

わたしが自分のことを語れば語るほど、

女の人はがっかりします。失望さえします。

でも、いいじゃないの。

普通じゃないのがわたしなんだから。

わたしは風になりたい。

風になってただ吹いていたい。

【属性】

男。大学中退。吃音。統合失調症。精神障害者。希死念慮あり。現実感の喪失。無職。プロテスタントのクリスチャン。ヨギー。スターシード。英検3級。茶髪。HSPとASDの可能性あり。細身筋肉質。