苦難。できることなら大きな苦難に襲われることなく、平穏無事に過ごして暮らしたい。誰しもがそう思うのではないだろうか。苦難なんて無い方がいいに決まっていて、いいことなんて何もない。ただ苦しいだけ。そんな風に捉えている人が多いのではないだろうかと思う。

けれども、今回我が家の一連の出来事を通して苦難にもプラスの意味合いがあるということがわかってきたので、そのことを書きたい。

最近の記事にも書いたが、おじいさんが腸捻転になり緊急手術となって命は長らえたものの施設に入所することになった。さらに、おじいさんだけではなく、おばあさんも骨髄の重い病気にかかっていることがわかってあと一年も生きられないと医者から宣告された。祖父母ともダウンに近い状態になったのである。

この事実だけを聞けば、そこには不幸のみがあって明るい側面が何もないかのようについ思いがちだが、そうではないのである。

物事は必ず悪い面だけではなく、いい面もある。と言うよりもこれらの苦難がわたしたちにある効用をもたらしたのである。

効用として感じているのは、人間関係の改善である。これらの苦難が訪れるまでは、わたしと母は祖父母をはっきり言うまでもなく無視していた。以前の記事にも書いたのだけれど、祖父母ともクセのある人たちでわたしたち親子はほとほと彼らに嫌気がさしていた。言うことなすこと最低まではいかないが問題ありなのである。本当、荒んでいるというか綺麗事の一つすら言わない。言うことはほとんどが下品なことで人格を疑うようなことさえも時折口にするのだった。だから、同居しているのに挨拶さえ交わさなかったし、そっちがその気ならという感じで向こうもわたしたちから距離を置いていた。

そういうわけで、祖父についていたケアマネージャーから母が祖父のことをどうするのか聞かれても「好きにやってくれればいいと思います。わたしは関わりたくありません」と母は答えていた。それくらいの仲だったのだ。

それが今回、祖父が激しい腹痛を訴えて腸捻転の緊急手術となり入院してからというもの、母がキーパーソン(中心人物)となり動いてくれている。あの「関わりたくありません」と言っていた頃の母とはまるで別人のように精力的に祖父母のことをやってくれている。病院からの電話連絡、ケアマネージャーとのやりとり、施設からの電話連絡、祖母のフォローなどなど細かなことがざっくざっくあるのだが、それをおもになってやってくれているのだ。

これが苦難の効用ではなくて何であろうか。それから、わたしたち親子は朝も祖母に挨拶するようになったし、何よりも画期的なことは話をするようになったことだ。苦難の効用。そんなものがあるのか、と思う人はいるかもしれないけれど、たしかにある。苦難の効用はたしかにあるのだ。

母は祖母があと一年も生きられないということを知ってから「放っておけない」と言う。以前だったらそんなこと言うわけなかった。それが苦難がやってきてからというもの、人間関係が円滑に回り出して助け合うようになってきたのだ。

もちろんそれは母だけではない。わたしにもあてはまる。わたしも祖母のことをうざいと思ってしまうことは今もあるけれど、何かあと一年以内に死ぬ人を邪険に扱うことができない。祖母は相変わらずである。相変わらず自己中だし、自分の一方的な話ばかりするし、相手に自分の考えを押しつける。でも、それすらも「あぁ、この人は一年後にはいないのだ」と思うと帳消しにはならないが、少しわたしの中で寛容な心が動き出すのである。

祖母に残された時間は短い。だから後悔のないように生きてほしいし、わたしも祖母に対して後悔のないように接することができたらと思う次第だ。

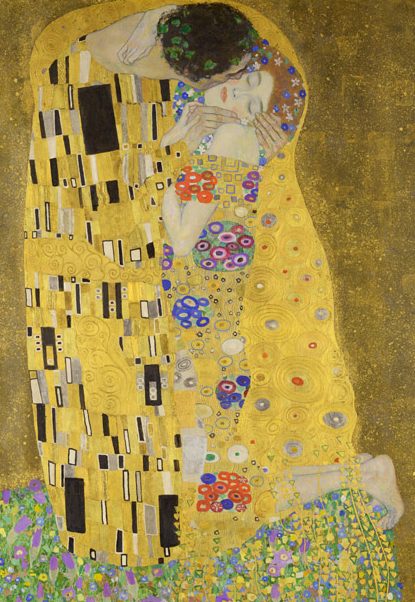

人間の命は有限でいつまでも生きられるわけではない。でも、でも、だからこそ、限りがあるからこそ輝いてくるのではないだろうか。

苦難の効用。苦難は悪いことばかりではない。いい面もある。それが苦難の効用なのである。

ブログ村のランキングに参加しています。クリックで投票お願いします。

にほんブログ村

変な人。

普通ではないと思う。

わたしが思っていることを言うとみんなひく。

そして、目の前にシャッターを下ろされて、

まさに閉店ガラガラ~。

わたしは気が付くと蚊帳の外。

なぜなら、今、大人気の

カヤノソトボーイズの2期生の瞑想担当だから。

最近、瞑想してないけど。でも、瞑想担当なんで。

そう、なんか浮いてるの。

この世界、日本という社会から。

わたしは何だかんだ生きづらい人生を送ってきた。

「もっと苦しくてつらい人はいっぱいいる。

お前のは大したことないだろ」、と言うやついるけれど、

苦しさ、大変さ、生きづらさはその人が感じていること。

その人の苦しさを分かっているのはその人だけ。

気が付いたら職歴ゼロ、社会経験ゼロの立派なメンヘラのおじさん。

わたしはしゃべんないほうがいいと思う。

しゃべるとその見た目にあまりにもギャップがありすぎるから。

わたしが自分のことを語れば語るほど、

女の人はがっかりします。失望さえします。

でも、いいじゃないの。

普通じゃないのがわたしなんだから。

わたしは風になりたい。

風になってただ吹いていたい。

【属性】

男。大学中退。吃音。統合失調症。精神障害者。希死念慮あり。現実感の喪失。無職。プロテスタントのクリスチャン。ヨギー。スターシード。英検3級。茶髪。HSPとASDの可能性あり。細身筋肉質。