今日、教会で讃美歌を歌う集いがあった。それがまた本格的でほぼひたすら讃美歌を歌い続ける会なのである。とはいえども、ちょくちょく曲の合間に讃美歌に詳しいうちの牧師が解説を挟んでくれる。牧師が進行役である。それから一人ひとりに「歌いたい曲ありますか?」と牧師が尋ねて、それをみんなでオルガンの伴奏付きで歌っていくのである。

充実していた。とても充実していた。ただ、1時間を過ぎたあたりからわたしは疲れが出てきて少ししんどかった。何せ日々の生活の中で讃美歌を1時間以上も歌うという機会はほとんどどころか皆無だからだ。

ペットボトル飲料を持っていって良かった。歌を長時間歌っているとのども渇く。のどを潤しながら歌う。そんな感じだった。

つかれた~。結構疲れた。

さてここからが本題。わたしが讃美歌を歌いながらどんなことを考えていたか書きたい。

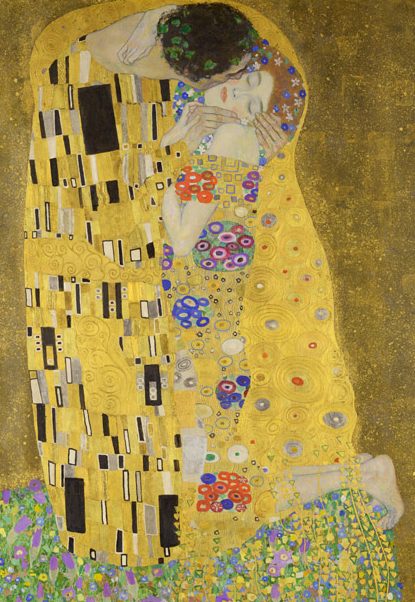

それは、日々の喧噪から解放されているなぁというすがすがしさであった。讃美歌にはこころの浄化作用があると思う。こころが洗われて綺麗になっていくような感じがするのである。讃美歌は聖なる歌なのである。神様を讃美する歌を歌う。父なる神、イエス・キリスト、そして聖霊。とにかく神様を讃える歌なのである。毎日の生活の中でたまっていたススが落とされていく。礼拝自体もスス落としだと思うのだが、日曜日に落として、またそれからたまっていた汚れを讃美歌を歌い、神を讃美することによって洗い流すことができた。

そして、自分が思い悩んでいた問題が小さなものに思えてくる。自分はこういうことにこだわっていたけれど、こだわることではなかったんじゃないか。そんな風に問題に風穴が空くというか、距離を置いて見ることができるようになるというか、讃美歌にはそうした効用があるようである。

こうしたことが讃美歌を歌いながら考えたことであった。

とそんなこんなやっていたらもう1時間半が経っていた。散会の時間である。で、この文章を終えてしまうとまだ物足りないと思うだろうから続けると、讃美歌は奥が深い。

讃美歌に限らず歌には、作曲者と作詞者、また場合によっては編曲者がいる。これらについての知識には終わりがないのである。讃美歌21の○番を作曲した××という人の生涯はこうこうこうで、作詞は△△という人でこういう人だったなどと、作詞作曲者についての情報を調べて誰かに語ろうものなら、知識が豊富な人の場合、いつまでも語る内容に事欠かないのである。そして、こうした讃美歌に対する付加情報はその曲への思い入れを増して、愛着を強くするのだ。讃美歌愛が燃え上がっていくのである。牧師の讃美歌についての解説を聞きながら、壮絶な人生を送った讃美歌作者がいることを知り胸を打たれたりもした。そう、讃美歌にはドラマがある。しかも、豊かな人間ドラマが、である。牧師の短いながらも適切な解説を聞きながら、讃美歌の歴史の本を読みたいという気持ちが起きてきたのだった。讃美歌は深い。そして、ただの歌ではない。人間ドラマもあるし、歴史もあるし、その讃美歌の中には作者の神学が表現されている。これは探求しがいのある価値のあるテーマではないか。そんなことも今、集会を振り返りながら思う。

1時間半、讃美歌を歌って魂が浄化され、心も穏やかに変えられて、日々の喧噪からも解放されて、讃美歌はいいことづくめである。そして、信仰も育まれたと思う。

もっと日頃から毎日の生活の中に讃美歌を取り入れていきたいと思った。讃美歌集もあるし、伴奏の音源も利用できる環境にある。もうこうなったら歌うしかない。歌うのだ。神を讃美する歌を歌うのである。

讃美歌と共にある生活。いいなぁ。クリスチャンなんだから神様をもっと讃美していきたい。きっとわたしの信仰は今よりも深まっていく。そうなることを神に祈り求めながらわたしは讃美歌を歌っていく予定だ。

ブログ村のランキングに参加しています。クリックで投票お願いします。

にほんブログ村

変な人。

普通ではないと思う。

わたしが思っていることを言うとみんなひく。

そして、目の前にシャッターを下ろされて、

まさに閉店ガラガラ~。

わたしは気が付くと蚊帳の外。

なぜなら、今、大人気の

カヤノソトボーイズの2期生の瞑想担当だから。

最近、瞑想してないけど。でも、瞑想担当なんで。

そう、なんか浮いてるの。

この世界、日本という社会から。

わたしは何だかんだ生きづらい人生を送ってきた。

「もっと苦しくてつらい人はいっぱいいる。

お前のは大したことないだろ」、と言うやついるけれど、

苦しさ、大変さ、生きづらさはその人が感じていること。

その人の苦しさを分かっているのはその人だけ。

気が付いたら職歴ゼロ、社会経験ゼロの立派なメンヘラのおじさん。

わたしはしゃべんないほうがいいと思う。

しゃべるとその見た目にあまりにもギャップがありすぎるから。

わたしが自分のことを語れば語るほど、

女の人はがっかりします。失望さえします。

でも、いいじゃないの。

普通じゃないのがわたしなんだから。

わたしは風になりたい。

風になってただ吹いていたい。

【属性】

男。大学中退。吃音。統合失調症。精神障害者。希死念慮あり。現実感の喪失。無職。プロテスタントのクリスチャン。ヨギー。スターシード。英検3級。茶髪。HSPとASDの可能性あり。細身筋肉質。