人はいろいろ考える。生きていると本当にいろいろ考える。ああでもない、こうでもないと考えてしまう。そして、その思いついた考えに振り回されながらも、振り回されまいと健気にも踏みとどまろうとする。自分の考えだけではなくて、まわりの人もそんな自分と同じようにいろいろ考えている(ようだ)。そして、まわりの人も自分に対していろいろと考えていることを言ってきて、その言葉と自分の言葉が時に対立し、時に混じり合い、時に化学変化のような反応さえも起こしながら、わたしという自分の考えはまた変わっていく。あるいは、そんな他の人の考えなど無視して、突っぱねて、意固地に我が思想を邁進しようとする。

そんな風にして人は生きている限り、何かを思い、何かを考える。それこそが思想であって、人は思想と共に生きていると言ってもいい。

しかしながら、というか、でも、というか、最近わたしは気が付いてしまった。このことに気が付いた時、わたしは、はっとしたし、たしかにそうだなと当たり前すぎるこのことに深く納得したのだった。それは何かというと、どんな思想を、それも高尚で気高いまでに光り輝くような立派な思想にたどり着いて、たとえその人がそのように考えていたとしても、結局は(と言うと幻滅しているかのようだけれど)「生活」があるだけではないか、ということだった。

「そんなこと言われなくたって分かってる」。多くの人はあまりにも当たり前すぎるこのことに何も驚きを感じないかもしれない。でも、わたしはこのことにすごく驚いたし、目が見開かされる思いだった。やなせたかしが書いた歌の歌詞で「何のために生まれて 何をして生きるのか」の「何のために生まれて」は置いておくとしても、すべては「何をして生きるのか」ということではないか。そう、すべては生活であって、生活しかない。どんな考えを持っていても、あるのはただ生活だけというものすごくシンプルな事実であり、そして真実。

24時間、365日の日常が80年(長い人だと100年)くらい続く。毎日があって、生活というものをわたしたちは生きていて、いや、生活というあり方を外れてはわたしたちは生きていることはできないんだ。思想だってその生活の中で考えたり、考えたことでしかないのだから、生活に属する、生活の一部のものでしかない。逆に言えば、生きている人で生活していない人はいないと言ってもいいし、仮に世を捨てて人里離れた山奥に引きこもって暮らしたとしても、生活というものから逃れることはできない。生きている限り、すべてが生活で、生活と関係ない状態になるには死ぬしかない(死んだとしても、死んでいるという生活をしている?)。

わたしが通っているヨガの道場に練習をしに来ている人(わたしから見て先輩)で「わたしはその人の言葉ではなくて、行動で判断するようにしています」というのはすごく的確だなと改めて思う。以前、わたしに「働け」と口うるさくネットを介して言ってきたYさんが言った言葉でいまだにトラウマのように頭に残っているのが「無職が何を言っても説得力がないよ」という一言で、あの言葉にはグサリと来た。「お前は何もできていないだろ。やってないだろ」という全否定のようにしか思えなかった。

でも、わたしはやってきた。何を? 生きるということを。生活するということを。それだけではダメで話にもならないと世間の人たちもYさんと同じく言うかもしれない。でも、やってきた。生活を途中でやめることもできたのに(つまり、自ら死ぬこともできた)続けてきた。わたしが「生きること(生存)は労働だ」と言うのは、たとえ無職であっても人間であるという仕事をしているからに他ならない。

生活をしている。生きている。それだけでまずは上等だと思う。この、生活する、生きるという仕事が大変で大変で、やっているのが苦しくて苦しくて、その結果、もうこの世から去ってしまったたくさんの人たち(1人や2人なんてものではない)のことを思うと、何で生きているだけで良しとしないんだと強く思う。

人が自分を肯定する方法。それは天才バカボンのごとく「これでいいのだ」と思うこと。「これでいい」。何て力強い言葉なんだろうと思う。これでいい。これでいいんだ。とりあえず、これでいい。そして、さらにできる人はそこにプラスして、ステップアップしていけばいい。「これでいい」というのは同時に自分の過去に対しても「これで良かった」と肯定することでもある。過去を振り返ると、とてもそうは思えないこともあるけれど、これが自分にとっての最善手だったことだけはたしかだ。将棋や囲碁などでは、その時、その時、最善だと思う手を打つ。後から振り返ると悪手もあるものの、その時にはそれが最善でベストだと思った。だから、そうした。それを後から否定しても仕方がない。

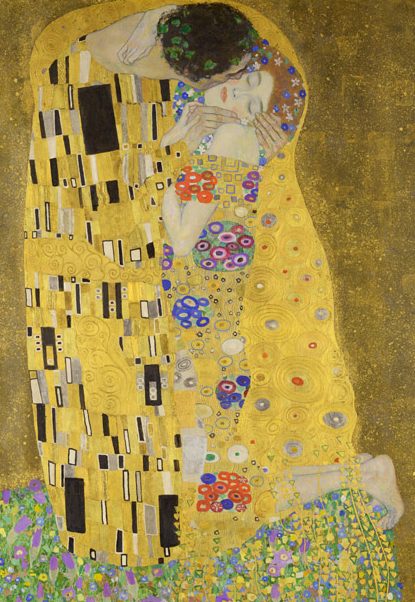

ヨガをやっていて気付いたことなのだけれど、ヨガをやっている人が進化していく過程はまず「これでいい」という風に思えるようになって、さらに深まっていくと、最終的にはわたしの師匠のようにいい意味で「どうでもいい」というようになってくる。「いい」とか「悪い」というのは結局、ジャッジ(判断)でしょ、ということを見抜いて達観してくるらしい。そうなると、わたしの想像だけれども、戦争などで目の前で人が殺し合っていて、街が破壊されていても、それとは反対に人が愛し合っていて幸せそうで、街が平和に包まれて繁栄していても、そういった自分の外側のことでは心を動かされなくなる。というか、もうどうでもいい。頭の中は空っぽそのもので、邪念はもはやない。そして、自分が現実だと思っているこの世界が幻であるかどうかということもどうでもよくて、世界が良くなろうが悪くなろうが、繁栄しようが滅びようが、いい意味でも悪い意味でもなく(もはやジャッジという価値判断や倫理的な判断なども手放しているので)無関心でどうでもいい。本当にすごい人(ここで「すごい」と判断しているのは凡人のわたしたち)は価値、善悪、倫理、美醜を超えている。いや、それらにまったくとらわれずに無関心でいる。だからこそ、結果的にすごいとなる(そんなことはその当人にとってはどうでもいいいのは言うまでもない)。

生活? どうでもいいよ。どうあってもいいい。そんな生活を目指しつつ。いや、目指す必要とかそもそもないんだ。だって、どうあってもいいのだから。どうでもいいというあり方なのだから。どうでもいいと思わなければならない、なんてこともない。ただただ、どうでもいい。自由って深いよ。いや、浅いとか深いとか、そもそもなかったよな。

変な人。

普通ではないと思う。

わたしが思っていることを言うとみんなひく。

そして、目の前にシャッターを下ろされて、

まさに閉店ガラガラ~。

わたしは気が付くと蚊帳の外。

なぜなら、今、大人気の

カヤノソトボーイズの2期生の瞑想担当だから。

最近、瞑想してないけど。でも、瞑想担当なんで。

そう、なんか浮いてるの。

この世界、日本という社会から。

わたしは何だかんだ生きづらい人生を送ってきた。

「もっと苦しくてつらい人はいっぱいいる。

お前のは大したことないだろ」、と言うやついるけれど、

苦しさ、大変さ、生きづらさはその人が感じていること。

その人の苦しさを分かっているのはその人だけ。

気が付いたら職歴ゼロ、社会経験ゼロの立派なメンヘラのおじさん。

わたしはしゃべんないほうがいいと思う。

しゃべるとその見た目にあまりにもギャップがありすぎるから。

わたしが自分のことを語れば語るほど、

女の人はがっかりします。失望さえします。

でも、いいじゃないの。

普通じゃないのがわたしなんだから。

わたしは風になりたい。

風になってただ吹いていたい。

【属性】

男。大学中退。吃音。統合失調症。精神障害者。希死念慮あり。現実感の喪失。無職。プロテスタントのクリスチャン。ヨギー。スターシード。英検3級。茶髪。HSPとASDの可能性あり。細身筋肉質。